Bailando con osos.

No hay verdadera creación sin riesgo y, por lo tanto, sin una cuota de incertidumbre. Yo nunca vuelvo a leer mis libros después de que se editan, por temor a encontrarles defectos que pueden haber pasado inadvertidos. Cuando veo la cantidad de ejemplares que se venden y las lindezas que dicen los críticos, me aterra descubrir que todos están equivocados —críticos y lectores— y que el libro, en realidad, es una mierda. Es más —lo digo sin falsa modestia—, cuando me enteré de que me habían dado el premio Nobel, mi primera reacción fue pensar: «¡Coño, se lo creyeron! ¡Se tragaron el cuento!». Esa dosis de inseguridad es terrible pero, al mismo tiempo, necesaria para hacer algo que valga la pena. Los arrogantes que lo saben todo, que nunca tienen dudas, se dan unos frentazos, mueren de eso.

Taller de guión de Gabriel García Márquez Cómo se cuenta un cuento

No me gustaría pensar que Alejandro González Iñárritu es un cineasta arrogante, que se recrea en el arte del engaño y la copia, que hace películas simplemente por el hecho de fortalecer tanto su ego como para «cazar» el máximo posible de premios, laureles y nominaciones. No obstante, los hechos están ahí… de nuevo. Un año después de Birdman ha aterrizado El renacido (The Revenant) para confirmar una tendencia que algunos ya divisaron desde Amores Perros, aunque el cineasta ha cambiado la épica de las historias cruzadas por ejercicios de virtuosismo fílmico y sospechosa petulancia, donde creo que no existe espacio para la honestidad y sí para la soberbia. Pero por la boca (y el cine) no muere este pez, ni ha recibido un «frentazo» mayor sino constantes halagos y aplausos. Tal vez me equivoque y considere su virtud como el mayor de los errores posibles y no reconozca un talento que ahora mismo me parece inexistente más allá de la simple planificación técnica de un grupo de orfebres a su alrededor. Su arte es saber contar el cuento, que muchos se lo traguen, pese a que la constante sigue siendo exactamente la misma: toda su filmografía da la impresión de estar destinada a una alfombra roja y al ambiente de la temporada de premios, previo paso por festivales internacionales de renombre… aunque este film sea la precisamente la excepción a la regla. No obstante, la mecánica se repite como una fiable inalterable. Los hechos y los datos están ahí, sobran las palabras, el análisis es subjetivo. Hablemos, por el contrario, de cine y de la nula existencia de incertidumbres del autor respecto a un calculado producto final, prácticamente manufacturado con marca de gourmet. En RKO 281. La batalla por Ciudadano Kane el libreto de John Logan se centraba en esa indecisión y dudas del autor, tanto en el pase de prensa que recreaba el contexto de la obra maestra de Orson Wells como en el estreno que cerrada el telefilm de HBO. No solamente podíamos ver a George Schaefer maldiciendo los costes personales y profesionales de la lucha del estudio con Randolph Hearst, rezando porque esa película «maldita» fuera olvidada pronto (!). Incluso en la conversación final de Herman Mankiewicz y Wells se remarcaba un extraño concepto trágico, sin ser consciente el director que había alcanzado su cima contrariamente al inicio de su carrera, gestando una cinta considerada como una de las más grandes jamás concebidas de la historia. El cine siempre se ha amparado en el arte de engañar y siempre he considerado que Iñárritu alcanzó también su cima creativa al comienzo de su carrera, establecido réplicas de aquella gran película que era Amores Perros. En Biutiful cerraba el círculo y tocaba fondo, la hipocresía y la manipulación rentabilizaban su discurso e interesantes intenciones… aunque muchos se creían y seguían aplaudiendo ese cuento que otro veíamos tejido con visibles y risibles costuras. Llegó el momento de reinventarse o morir, de renacer. El cineasta mexicano, por lo tanto, ha evolucionado a ser el más certero mentiroso, a espolvorear su ego dentro de los márgenes de esa inesperada virtud de la ignorancia como reflejo de su sinceridad para ser deshonesto y tal vez conscientemente arrogante. Su actual cine no es libre, atado con mentiras y artificios, ensamblado con inocentes, reconocibles y torpes fotocopias. Posiblemente sea conocedor de sus limitaciones, potenciando sabiamente su estridencia sin temor a la inseguridad porque, al fin y al cabo, ha creado una odisea propia en paralelo a la de sus personajes.

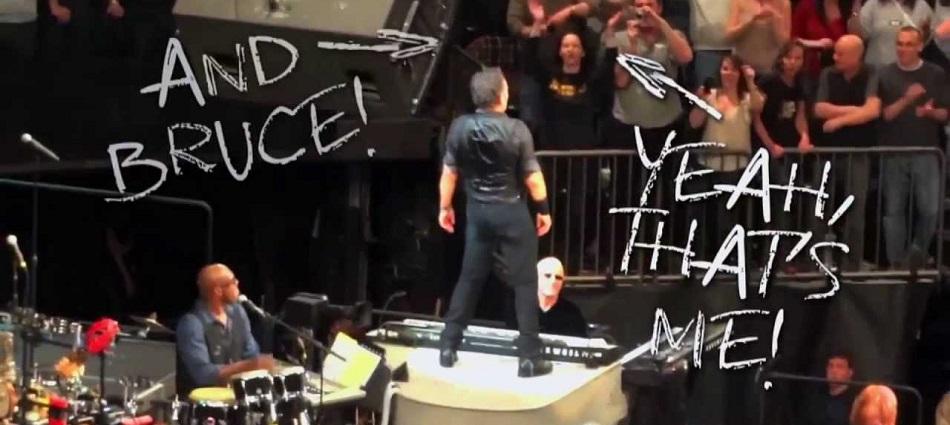

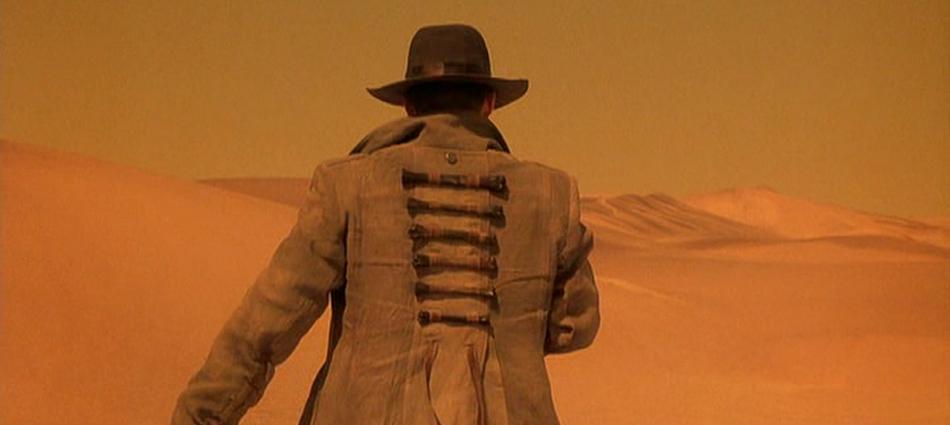

El renacido (The Revenant) no es del todo desdeñable. Podemos leer la obra como un discurso visual sobre la supervivencia del hombre respecto a un entorno natural, ciertamente peligroso, que es incapaz de dominar. Pero esa misma biosfera (y el propicio concepto fílmico que despliega la cinta) es sometida a la voluntad del ser humano, corrompida por su egoísmo, codicia e insignificancia. El director de Birdman desea ofrecer en su escenario la clara esencia de la obra, encadenando el fondo a la forma, consiguiendo la magia por el talento visual de terceros (Emmanuel Lubezki), basando su rédito en el concepto medioambiental y sacando provecho de sus estrellas integradas en sus planos (Leonardo DiCaprio y Tom Hardy). El problema, no obstante, vuelve a ser el mismo: la falta de honestidad del director y del rostro que ejemplifica su discurso. Iñárritu y Dicaprio no se han caracterizado por dejar opacas sus aspiraciones para alzarse con la que consideran la más preciada de las estatuillas, como si el arte cinematográfico y de la interpretación consistiera en un reconocimiento dorado más allá de la propia valía de su talento. Interesa más el concepto de «estilizar» la barbarie reflejando que el ser humano es un animal, retratado como tal en el marco de la supervivencia y el enfoque grandilocuente del director. La gravedad del discurso nos remite a una batalla del hombre frente al hombre, de esos nativos americanos subsistiendo ante el otro animal depredador más amenazante de todos: el hombre «blanco». Pero ese «genocidio» —y también las contundentes respuestas de los aborígenes ante la invasión de sus territorios y «robo» de aquello que consideraban suyo— se transforma en un componente argumentalmente secundario. Realmente ni a Iñárritu y me atrevería a decir a la propia audiencia le importa ese arco argumental paralelo de un padre desesperado —y líder de los Arikara—, obsesionado por encontrar a su hija secuestrada. Aquí el objeto y pieza central sigue siendo el «hombre blanco», tal y como ocurría en el oscarizado western de Kevin Costner. Hugh Glass —y por extensión DiCaprio— van a bailar con osos. O, al menos, con una osa «grizzly». Freud indicaría que la no-violación de la osa representa el profundo deseo de la audiencia para tratar a una estrella de Hollywood como objeto sexual y comestible, como una simple mercancía que desgarrar, morder y relamer; desfigurado en un saco de boxeo a merced de todo tipo de golpes. Asimismo, parte de ese cine de alfombra roja supuestamente vendido como «de autor» se ha convertido en un producto de consumo para que sea mancillado a ambos lados de la pantalla, envolviendo un discurso en un empacho de imágenes ampulosas y discursos vanidosos para manifestar el vacío y carencias de la propuesta. No todo está perdido en Hollywood. Steven Spielberg o Adam McKay, por ejemplo, han adaptado sus respectivos tonos autorales e imaginería visual a los discursos de sus últimas y honestas obras, establecido una simbiosis que propicie una lectura en paralelo y debate por parte del espectador, lanzando certeros tentáculos que atraviesen el tiempo y se posicionen en el actual presente en el que se enmarcan.

Más allá de sus excesos y desvaríos espirituales y supuestamente poéticos, interesa el foco «ecológico» del discurso, donde la naturaleza trata de reivindicar su espacio como eterna constante y entidad capaz de sobrevivir al propio hombre. El agua sigue fluyendo a través de la eternidad del tiempo, confluye en un consecuente y primordial círculo de vida y muerte. Los árboles sintetizan la conexión de la tierra y el cielo, alzándose y permaneciendo a la distancia, ejerciendo como unos silenciosos espectadores de la violencia que generan el resto de voraces criaturas que habitan en el ecosistema, como si fueran las reencarnaciones de las almas de esos seres que caminaron por encima de sus raíces. He ahí también el Dios que plantea Iñárritu en un film fácilmente abarcable y tremendamente sobredimensionado, inconsecuentemente excesivo y retóricamente asimilado. El génesis del film —y de la propia historia de Hugh Glass— trata sobre la supervivencia y, en cierto modo, el espíritu que fecunda la venganza y sus consecuencias. El hombre de una tierra salvaje ya revelaba esas cardinales aunque el interés reside en amoldar el discurso a las propias intenciones del actor protagonista, como si Leonardo DiCaprio sobreviviera a todos y a todo, dispuesto a llegar hasta el fin del mundo para completar su objetivo. Y el fin justifica los medios (y la preciada recompensa), pero en ese territorio el cine se transforma en un simple vehículo de lucimiento, dejando en su camino numerosos cadáveres y mártires. He ahí la triste ironía del asunto, en la que Boyhood fue cruelmente desdeñada por un homenaje calculado para y por los actores y creadores, y ahora se posiciona una realidad discordante y tremendamente injusta. Y ahí volvemos a rememorar aquella alabarda empapada de veneno, a aquel «la historia los juzgaría» lanzado a los miembros de jurado de Cannes si no premiaban con la Palma de Oro a El árbol de la vida de Terrence Malick. Nos propulsamos hacia esa posibilidad de futuro en el que el «copycat» se alce con el triunfo que se le negó al autor original, a que se alimente su arrogancia con la ofensiva comparación: John Ford, Joseph L. Mankiewicz… ¿Alejandro González Iñárritu? Y, en ese punto, sobran las palabras, las dudas… y los cuentos.

Pregunta bastarda: Por favor, ¿me puede explicar alguien cómo un adonis como Leonardo DiCaprio y una bella pawnee tuvieron un hijo tróspido? Gracias.