Michael Bay saca pecho con un ejercicio de creencia en el fitness cinematográfico y la estupidez implícita en los ciegos creyentes del sueño americano.

Lo enfermizo es la nueva cordura. Tú has tenido tus 15 minutos de fama, ahora quiero los míos. ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Ir a la universidad? ¿Hacer un post-grado? ¿Trabajar? Mira a alrededor, toda nuestra vida es pública: todos estamos en Internet. ¿Cómo coño crees que la gente se hace famosa? No tienes que conseguir nada de nada, sólo tiene que ocurrirte alguna desgracia.

Scream 4, Wes Craven (2011)

El Siglo XXI ha estado dominado por las redes sociales y la fama como motor del lucrativo éxito de la sociedad. De nada sirve ser multimillonario si el anonimato oculta la ostentación. Las nuevas generaciones ya no quieren amigos sino fans y seguidores de sus muros, time lines y publicaciones para marcar la nueva sintonía de la superación y la popularidad. Cualquier ficción cuyo objeto de encuadre sea la (post)adolescencia se basa en los mismos resortes del cyber-populismo. Da lo mismo que estemos en una cinta de superhéroes (Kick-Ass: Listo para machacar, Matthew Vaughn – 2010) o (des)mitificando la construcción la red social más popular del planeta (La red social, David Fincher – 2010), los resortes del triunfo son afiladamente virtuales y tan oscuros como las pantallas que los exponen; una transcripción que Charlie Brooker tan sobresalientemente ha representado en Black Mirror. Pero tiempo atrás, no existía internet… salvo los lóbregos fulgores de la televisión y, por supuesto, el dinero. Los mecanismos de la codicia del sueño americano han sido enflaquecidos desde El gran Gatsby a Todo por un sueño de Gus Van Sant rebajados a «ganar, sea como sea» si eres americano jugando con la doble moral y las trampas. Los héroes de las infancias de los protagonistas de Dolor y Dinero seguramente fueran los mismos que los de Chris Bell, autor del documental Bigger, Stronger, Faster* (2008), que podría servirnos como articulación hacia aquello que nos plantea en parte el director de Dos policías rebeldes. Las aspiraciones proyectadas en tubos de imagen, esteroides y muñecos de plástico iconizados pasan por una intersección entre Los tres chiflados y Scarface sobre una guionización de unos artículos publicados en 1999 en el Miami New Times. Efectivamente fueron tiempos donde la fama costaba y el precio iba incluso más allá del simple sudor…

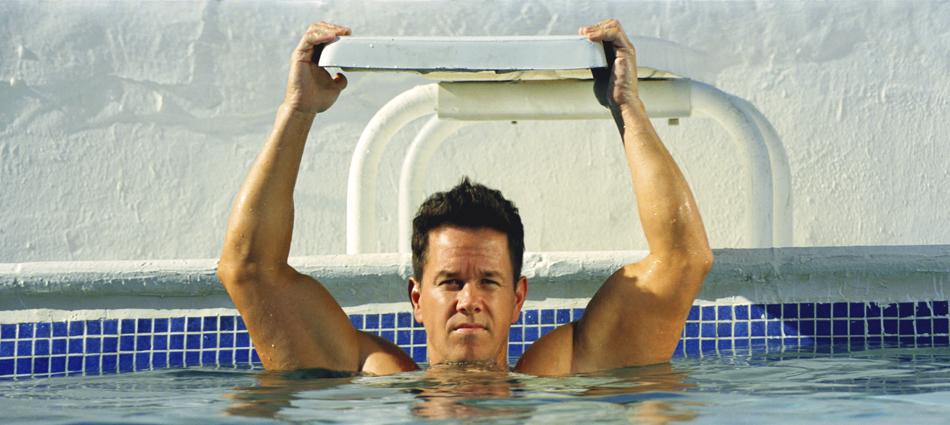

Trabajar duro o atajar por la vía fácil para conseguir el sueño americano es el enésimo planteamiento interno de una eterna historia de fines, finales y antihéroes que ha replicado a lo largo también de la historia del cine. No estamos ante seres inteligentes que acaban provocando (y siendo) un desastre del tipo Walter White (Breaking Bad) sino ante la idiotez que aspira al dinero como forma del éxito y aceptación social. No hay lugar para la perseverancia y el buen corazón, ni el academicismo y loables (¿y vomitivas?) intenciones de Forrest Gump sino ante el extremismo de ser un hacedor o no-hacedor, como marca y seña de una comedia negra donde la víctima puede ser confundida con el verdugo. No hay grises entre el éxito o el fracaso, entra la razón y la idiotez, parece indicarnos Michael Bay. Los grandes hombres tratan de alcanzar lo inalcanzable, nos recuerda Daniel Lugo (Mark Wahlberg), dejando claro que el fin justifica los medios. La simplificación del american-way-of-life a la burla y la sátira perfilada sobre el dinero como motor del éxito se lleva a cabo desde el título remarcando el ‘dolor’, como pago tanto metaficcional como moral, para sus musculados personajes. Bay mete su sexo cinematográfico de nuevo por nuestras ya escasamente virginales y lubricadas retinas. Nos da un repaso y magreo de ralentíes, escupitajos renderizados y babas pixelizadas al vapor de insertos, que bien pudieran estimular la entrepierna más guy-ritchieiana; el montaje desea ser tan sudado como visiblemente remarcado y muscular siguiendo la supra-hormonización de sus protagonistas.

Pero incluso Michael Bay es consecuente del delirio que tiene delante y trata de atestiguar al espectador que la retahíla de burradas y berridos fueron completamente verídicos. La justificación argumental del director amplifica el resultado del juego de la sandez que se escurre por la propuesta a cada movimiento. ¿Es Dolor y Dinero un tratado sobre la estupidez engendrado desde la ejemplificación de la misma o de la pérdida de neuronas como alegato de la narración? Sea olvidable, descartable o simplemente considerada como la película más profunda a la que ha podido aspirar su director, la seriedad cinematográfica de la cinta parte del pasatiempo y la comedia negra como colchón de temas provocativos e incluso tabús para el mainstream: el robo de la riqueza a los judíos por considerar que no se la merecen, el aborrecimiento hacia el sobrepeso en un país donde la obesidad es la mayor epidemia, la caricaturización de la religión sobre sus clichés o frases como «No hay nada más sexy que un negro llorando». La bufonada se simplifica hasta la representación y moraleja de la historia: fueron culpables de todos los delitos menos de una titulación a su más absoluta estupidez. A menudo, el cine de Bay ha sido deszumado sacando toda su idiotez implícita como jugo de sus argumentos llenos de colorantes con pulpa expelida al ritmo de un motor fílmico de miles de revoluciones por minuto. El zumbido siempre ha acabado siendo un redundante estruendo calamitoso y los cortes generados, desde las cuchillas cinematográficas de su eje, una sierra directa a nuestros cerebros pasando por las retinas. Esta vez el director de La Roca ha dejado completamente la tapa abierta para salpicar al público con su esperma y savia cinematográfica hasta en los finales títulos de crédito.

Tanto el delirio, la estupidez y la inverosimilitud es arrojada aquí como potente arma y ungüento que sirva de armadura por el rey de la sobreexcitación argumental. Una potente red de hechos reales que juega con la payasada narrativa como adaptación y traslucido espejo de una burla mayor y premeditada. Bay se ha rodeado de secundarios netamente cómicos como Tony Shalhoub, Rob Corddry, Rebel Wilson o Ken Jeong como placer del ridículo y enjuto del teatro de toda obra que cede a la auto-parodia. Los puntos de vista se suceden como narradores tiene la historia pero uno de ellos, la voz de la razón, nos recuerda que desafortunadamente aquello que vamos a ver está basado en hechos reales. He aquí parte de la lucha interna del filme por estabilizarse entre un sujeto de la conciencia y honestidad contra otras voces manchadas de la parafernalia de la insensatez. Un enfrentamiento intrínseco que establece el propio cineasta entre lo superficial y el espíritu crítico (y cínico) para ejercitar una película tan perspicaz como netamente estúpida. Que la bandera estadounidense se muestre como radiografía y evolución de la puesta en escena, quedando finalmente atrapada entre la misma maraña de rejas y espinosos alambres que su protagonista, no deja de ser un síntoma de que habita inteligencia detrás de esa cortina de idiotez. También, una lucha aprisionada entre los dos principales narradores como simbiosis de la mentalidad del pueblo americano ostentada en un libre albedrío, tan manipulado como conducido directamente al fracaso ante un engaño retorcido llamado cultura del éxito. Así es el sueño americano, donde la creencia irracional, firme y directa al mismo es sinónimo de una sentencia de muerte.