Realidades confrontadas.

Es curioso que la idea de la que parte El Congreso pase por presentar a Robin Wright como una actriz con una carrera desastrosa, equiparándola en un momento determinado con las de Keanu Reeves o Michelle Williams, cuando es una de las actrices con más talento de su generación y aquí da buena muestra de ello tanto en real como prestando su voz a su imagen animada. La película arranca con un poderoso primer plano de la actriz llorando en silencio mientras su representante encarnado por Harvey Keitel la culpa de haber construido una carrera que prometía ser fulgurante con sus papeles en La princesa prometida y Forrest Gump, en una sucesión de fracasos de taquilla por sus malas decisiones.

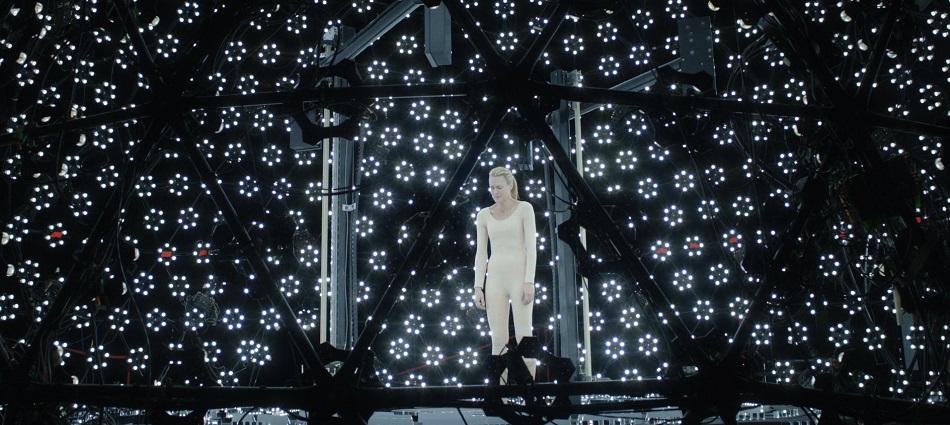

Aunque se interprete a sí misma y existan multitud de referencias a su trabajo, e incluso solapadamente a su vida personal – también el personaje de Keitel le reprocha haber tomado malas decisiones con los hombres en una sutil alusión a su conflictivo matrimonio con Sean Penn –, no existe ningún otro aspecto real en el argumento de El Congreso. En esa ficción en la que la Robin Wright actriz es ella misma, la Robin Wright mujer trata de sacar adelante a sus dos hijos, cuidando especialmente del pequeño aquejado de una enfermedad degenerativa. Un último y sustancioso contrato por parte de la productora más importante de la industria, por el que tendrá que renunciar a su carrera artística a cambio de prestar su imagen para ser digitalizada y utilizada comercialmente por ellos, crea en la actriz un debate interno entre sus principios artísticos y morales y la realidad de su vida. El handicap de la edad en las actrices, que dejan de ser “útiles” para la maquinaria hollywoodiense, unido al ego – ¿qué actor/actriz no querría verse eternamente joven en pantalla? – le obliga a aceptar ser usada como reclamo para sagas comerciales interminables. 20 años más tarde, Wright es invitada como homenajeada por su contribución a una nueva forma de hacer cine, en un congreso en el que además se muestra en todo su esplendor una sociedad ilusoria en la que cada persona que existe en ella puede ser quien quiera y como quiera por medio de la química. Un billete hacia la inmortalidad que exige el alto precio de dejar atrás la vida real y a todo y a todos los que en ella existen.

Lo que parte de una realidad ficticia pero probable, deriva en su segunda parte hacia la más pura ciencia ficción para la cual Ari Folman recurre de nuevo a la animación como ya hiciera en su anterior película, la aclamada Vals con Bashir. Es a partir de la entrada en el mundo irreal animado, cuando El Congreso da una vuelta de 180 grados no sólo en cuanto a la técnica elegida para su realización sino también en cuanto a desarrollo narrativo y argumental. Aunque a primera vista parezcan dos partes muy diferenciadas, y se tienda a pensar en dos películas distintas en una sola, existe ciertamente una cohesión indisoluble entre las dos, partiendo de un planteamiento inicial en lo real acerca del futuro del cine, de los actores y de la vida en general, que tiene su consecuencia en una idea apocalíptica de la propia existencia humana.

En la parte real asistimos a una exposición narrativa cohesionada y firme, sustentada en una premisa sólida con la que Harvey Keitel y sobre todo Robin Wright se desnudan interpretativamente alcanzando el clímax en la última escena de esta primera parte, en la que ambos sacan fuera todo el talento que poseen para su oficio en pos de crear precisamente un mundo en el que la actuación deje de ser visceral. Pero cuando la película se asoma a esa realidad distópica animada, el planteamiento futurista que tan buen desarrollo tiene en la parte real, aquí se torna demasiado denso y complejo sucumbiendo en ciertos momentos a la divagación por delante de la reflexión. Esto provoca que la visión global de la crítica descomunal que hace Folman hacia la deshumanización del cine y de la sociedad en su conjunto quede oculta bajo la estilización del trazo y su colorido, y las múltiples referencias culturales que se muestran como cameos divertidos, pero que no son más que la representación icónica de lo que entendemos por inmortalidad. El segundo fragmento de la película resulta así menos dramático e interesante que el primero hasta casi el final de la misma, en el que ficción y realidad vuelven a cruzarse en un desenlace tan emotivo y excepcional como el que tiene lugar al terminar la primera mitad.

El Congreso peca de ser irregular en la narración, poniendo demasiada distancia entre sus dos tramos. Pero lo que no se le puede negar es que en su conjunto se trata de una obra fascinante no ya por su mezcla de estilos, que a estas alturas poco tiene de original, sino por la capacidad de abarcar infinidad de lecturas sobre la necesidad de evasión psicológica que tiene el ser humano para afrontar la vida, a partir de la reflexión sobre el futuro del cine y del arte en general. Y sin duda no podría haber elegido mejor representante para ello que una actriz que no necesita de aspavientos, liftings o disfraces para emocionar con su mirada, con su gesto sereno y con su belleza, presumiblemente eterna.