Almodóvar, mi abuela, yo…y otras chicas del montón.

Madre mía, qué voy a decir del cine de Pedro que no se haya dicho ya, y por gente mucho más sesuda que yo…no tiene mucho sentido escribir una cosa formalista sobre su cine, así que lo mejor es que os cuente qué significa su cine para mí.

Yo he crecido al mismo tiempo que el cine de Pedro. Le sigo desde el principio. Su primera peli se estrena en 1980, que me pilló algo joven, así que mi primer Almodóvar fue ¿Qué he hecho yo para merecer esto!, nada mal para empezar.

Si hay algo que me apasiona de su cine es lo personal y reconocible que es, por no hablar de lo que significa dentro de la historia de nuestro cine. Siempre dándonos cosas nuevas pero sin perder su propio estilo, lo que creo que es una de las cosas más complicadas en una carrera tan extensa como la suya. Se me llevan los demonios cada vez que oigo decir que todas las pelis de Almodóvar son iguales. ¿Habrán visto sus pelis o se habrán limitado a leer la crítica de Boyero? Para mí lo que tienen en común sus pelis es que hablan de emociones descarnadas. El cine de Pedro es sentimiento, desgarro, emoción…y eso lo aprecia cualquiera con independencia de que pueda estar más cerca o más lejos a nivel personal de las situaciones que plantea. El claro ejemplo de todo esto era mi abuela.

Os voy a contar lo que me sucedía con mi abuela, que también era manchega como Pedro, cuando yo veía las pelis de Almodóvar. Mi abuela siempre decía cosas del estilo: “hija, es que yo no entiendo que tenga que salir gente meándose para hacer una película” (estábamos viendo Pepi, Luci, Bom….) “a mí esto me parece una guarrada”. Fíjate que en las de Gar Gable (léase tal cual está escrito, que ella le llamaba así) no pasan estas cosas…pero no se despegaba de la tele.

De hecho, el cine de Almodóvar es tan reconocible y tan suyo que cuando mi abuela pasaba por delante de la tele, normalmente con el trapo del polvo, y yo tenía puesta una de sus pelis ella decía: “¿Pero ya estás otra vez con el Almodóvar ese?. Solo tenía que mirar una imagen, ella ya sabía que era una peli de Pedro… “Uy estás viendo la del jamón, la verdad es que a veces sí que te dan ganas de darle a alguien con el jamón…pero el lagarto ese no me gusta….ni el Chuchurraga tampoco (hablaba de Gurruchaga)…me voy a sentar un ratito aquí contigo y te hago compañía”. Y a partir de ahí ya no despegaba los ojos de la pantalla, mientras comentaba esto y lo otro (lo flipaba con los colores, el vestuario y la escenografía en general) y al final la misma frase “No, no me termina de convencer a mí el Almodóvar este por muy manchego que sea”.

No os he contado que mi abuela, según salían las primeras letras en la pantalla, ya te decía si la película le iba a gustar o no, tenía un don. Eso es así. Tenía la frase mala “Uyyyyyyy, me parece a mí que esta va a ser un tostón” y la buena “Mira! Esta me va a gustar”. Con las “letras” de Almodóvar nunca se pronunció, se sentaba y miraba los títulos de crédito atontada, como hipnotizada. Y no sabéis lo difícil que era tener a mi abuela un ratito callada…

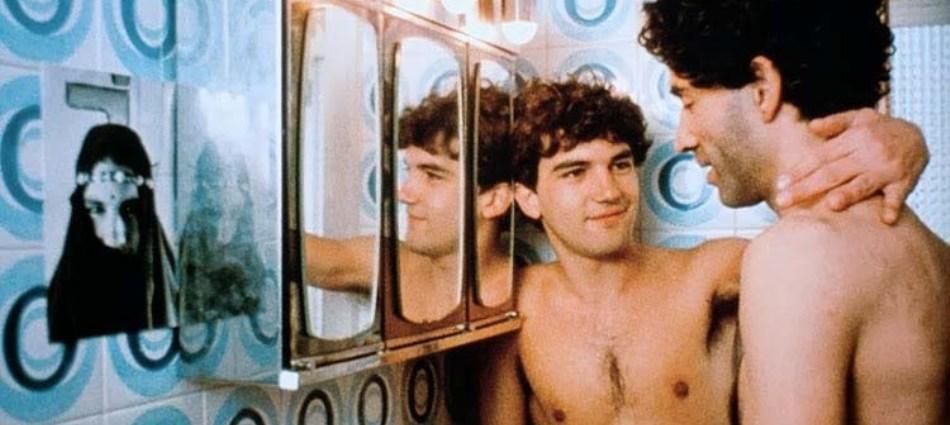

Mi abuela, a lo largo de su vida solo reconoció que le gustase una peli de Almodóvar….LA DEL GAZPACHO!!!! Pero no le gustaba que el gazpacho se hiciera con el vaso americano porque el gazpacho, de toda la vida, se pasa por el chino que es como mejor queda. Sin embargo, disfrutó con la historia de amor de Eusebio Poncela y Antonio Banderas en La ley del deseo aunque no entendía que se besuqueasen tanto dos hombres; se moría de la risa con aquéllas monjas de Entre Tinieblas, aunque le parecía una falta de respeto tratar así a las pobres monjas (si llega a ver La mala educación le da un perrenque); disfrutaba y sufría como una loca con Mujeres al borde de un ataque de nervios, por mucho que el gazpacho lo hiciera con el vaso americano y le flipaba que doblasen una secuencia de Johnny Guitar, a cuyos actores conocía perfectamente; le encantaba ver a Miguel Bosé vestido de mujer en Tacones Lejanos porque eso se veía venir desde que bailaba de pequeño con el pañuelo en el bolsillo de atrás del vaquero;… y además adoraba a Chus Lampreave y Carmen Maura por encima de todas las cosas (en eso hemos salido igual).

Y así, mi abuela vio conmigo toda la filmografía de Pedro (algunas pelis varias veces), hasta que falleció. Pasaba por delante de la tele, sabía que la peli era suya inmediatamente, y siempre sentía la necesidad de “sentarse allí conmigo para hacerme compañía”. Ahí fue cuando empecé a darme cuenta de que el cine de Pedro es magnético, sus historias te atrapan, su universo te envuelve y eres incapaz de resistirte a sus imágenes y sus historias aunque, a priori, te encuentres a años luz de ellas. El truco es “sencillo”: las emociones siempre se entienden, son universales y las puedes hacer tuyas. Y eso es para mí el cine de Pedro, una montaña rusa de emociones que me han acompañado toda la vida y de las que he participado según crecía. He llorado, he reído, he llorado riendo, he reído llorando, me he cabreado, he sido comprensiva unas veces e intransigente otras, he sido feliz e infeliz, he gozado y me he roto con sus personajes y, sobre todo, he sentido como algo muy mío todas y cada una de las historias que nos ha regalado porque en mayor o menor medida en mi vida personal he sentido en algún momento esas emociones de sus películas.

Y como estamos con emociones, no puedo evitar contaros la tristeza infinita que me produjo enterarme de la muerte de mi muy querida (y de mi abuela) Chus Lampreave, el pasado lunes. Me resulta imposible concebir el cine de Pedro sin ella especialmente, como os he contado antes. Os he hablado de mi abuela de sangre pero Chus era, ¡qué coño!, ES mi abuela cinéfila. Siempre lo será. Y no solo mía sino de mucha gente que ama el cine. Es la abuela de todos y cada uno de nosotros y por eso la adoramos, la respetamos y la idolatramos. Mi amiga Bel dijo el día de su muerte en Twitter: “hoy, solo quiero gritarle a alguien: ¡cállate, cara de ladilla!”. Yo me ofrecí voluntaria de inmediato porque eso solo te lo puede decir tu abuela. Solo tu abuela puede ponerse hasta el culo de magdalenas y luego decir “Uy, es que se me olvida que soy diabética”. Solo tu abuela puede decirle a su nuera y a su vecina puta “Mira, paso total de vosotras, me aburrís”, mientras está dándole al punto, y quedarse tan descansá. Solo tu abuela puede encontrarse “como vaca sin cencerro”, y dar así explicación a eso que te viene pasando desde hace un tiempo y tú no sabes expresar (a mí me pasó hace poco). Solo tu abuela puede leerte todo un tratado sobre el beso o recitarte un poema que le sacó a su pueblo, en vez de un cuento para dormir. Solo tu abuela tendrá que contarlo todo con pelos y señales, si le preguntan, porque ella es testiga de jehová y su religión le prohíbe mentir, que ya le gustaría a ella mentir pero como es testiga no puede, es lo que tiene. Solo tu abuela sabe “que es muy triste cómo están los massa media en este país”. Solo tu abuela puede hacer que estés aquí horas y horas contando sus cosas y sus historias pero hay que continuar contando otras historias, las de Pedro, así que vamos a ello.

Solo una última cosa…“¡Tened cuidaíco!”.

Laura M. Solano

Los amantes pasajeros por Mª Carmen Fúnez.

Hacía poco menos de cuatro meses que había comenzado a escribir sobre esto del cine, solo dos desde que empecé mi andadura en, ésta mi casa desde entonces, CAH, cuando llegó el pase de prensa de la nueva película de Pedro Almodóvar, Los amantes pasajeros. Con las películas de Almodóvar me pasa algo curioso, o las amo profundamente o las odio a rabiar, pero ya solo con ese trailer en el que Javier Cámara, Raúl Arévalo y Carlos Areces se marcaban un I’m so excited memorable, mis ganas de verla iban creciendo hasta límites obsesivos. El caso es que, obviamente, el pase no fue para mí sino para mi compañero Maldito Bastardo. – “¡Mierda!” – pensé durante un microsegundo para posteriormente reflexionar y pensar – “Casi mejor. No creo estar preparada para escribir sobre una película de Almodóvar y mucho menos si resulta que entra a formar parte de ese segundo grupo de películas ‘odiables’. No me perdonaría escribir algo malo de una peli suya” – Pero hete aquí que, con las entrevistas a parte del equipo ya confirmadas, a Javi (nuestro querido bastardo) le surge algo y no puede realizarlas así que Martín nos propone a mi compañera Sofía y a mí que vayamos las dos, quizá para minimizar el hecho de que ambas somos prácticamente novatas, súper tímidas y, ojo, que ninguna de las dos hemos visto la película. – “¡Dios santo! Mi primera entrevista (miedo) va a ser al equipo de una película de Almodóvar (pánico), ¡Y NO LA HE VISTO! (terror). Y además alguien me dijo una vez que Hugo Silva es un chulo arrogante (y no precisamente con esas palabras), ¿y si se da cuenta de que no la hemos visto y se mosquea?” – Nerviositas perdidas nos aprendimos las preguntas que nos escribió Javi y allá que fuimos. A lo lejos veíamos pasar a Pedro. Me temblaban las piernas solo con verle y daba gracias de no tener que entrevistarle a él (ahora daría las dos piernas por hacerlo). Cuando por fin nos tocó el turno – “¿venís dos? ¡qué fuertes sois!” – nos soltó Javi Giner, resultó que pasamos una tarde estupenda en tres amplias round tables con varios de los actores, en las que disfrutamos tanto de las conversaciones que no hubo ocasión de que nadie se diera cuenta de que no habíamos visto la película. No solo Hugo Silva no era arrogante sino que fue encantador, como lo fueron el resto de actores a los que entrevistamos. Aprendí de ellos que trabajar con Pedro Almodóvar es, como suponía, un inmenso lujo para los actores; que impone a nivel mediático pero a la hora de trabajar él mismo derriba los muros que se crean con esa primera impresión; que cuando está contento se aprecia en el resultado final y que todos, sin excepción, volverían a trabajar con él sin dudarlo. Dos años después pasaron por televisión Los amantes pasajeros y la vi por fin, aunque ya prácticamente me la sabía de memoria por todo lo que se habló aquel día, convirtiéndose a día de hoy en la única película de las que he visto suyas que aún no sé en qué grupo colocar según si me guío por mi cinefilia o por mis (gratísimos) recuerdos.

La piel que habito por Yago Paris.

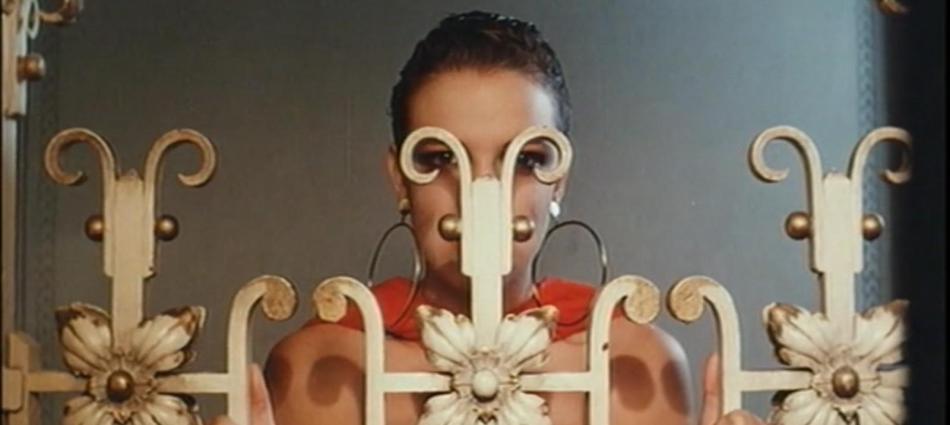

Que Los ojos sin rostro (Georges Franju, 1960) sea una evidente fuente de inspiración de La piel que habito (2011) ya capta mi atención. Que, contando una historia muy diferente, sea afín en los subtextos, me ilusiona. Que Pedro Almodóvar recoja la esencia malsana de la obra francesa y canalice las pulsiones de este poeta de lo insólito hacia una reinvención a la vez coherente con ambos estilos me encandila. Que el director manchego no sólo esté a la altura sino que supere a su referente me deja sin palabras.

La piel que habito destila una enfermiza turbidez que encuentra en la calma su hábitat más favorable. En ella hay una oscuridad que invade los terrenos de lo macabro, un ambiente enrarecido que sólo se insinúa en acciones pero que colapsa el fotograma en motivaciones. Todo lo que rodea a este palacete en el que se desarrolla la trama apesta a enfermiza pulsión, a subconsciente desbocado, a instinto ingobernable. Las imágenes de Almodóvar me impactan desde lo sugerente, y provocan en mí una amalgama de sensaciones que me arrastran al fondo del pozo de la oscuridad humana. Una visita sin guía ni mapas, una travesía apasionante que enrarece mi estado de ánimo y me deleita en su capacidad para plasmar en imágenes un universo complejo de motivaciones inconfesables y deseos irreprimibles. Siendo más irregular que la obra de Franju, contando con insertos prescindibles y algún que otro bajón en el ritmo de la narración, lo cierto es que el influjo que La piel que habito causa en mí va más allá de sesudos análisis cinematográficos. Almodóvar me invita a su universo sombrío de puñaladas melodramáticas y desconcierto sexual, ese que encuentra su toque maestro en la conjunción de lo inverosímil, lo estimulante y lo inconsciente, y yo no encuentro la manera de quedarme ahí para siempre.

Los abrazos rotos por Alain Garrido.

Los abrazos rotos, el rompecabezas de Pedro

El cohete de Tintín. Su aparición es fugaz. Sólo se vislumbra en tres planos. La décimo séptima película de Pedro Almodóvar es la más cercana a mi tintinofilia. El protagonista, Harry Caine, tiene en la estantería de su sala de estar el cohete del famoso personaje de cómic. Probablemente el cineasta manchego ni se percataría de ello y la decisión estilística fuese de las diseñadoras de arte Pilar Revuelta y Marta Blasco. No importa, ese insignificante detalle es la comunión entre dos genios europeos del siglo XX: Hergé y Pedro Almodóvar.

Mi devoción cinéfila por el universo del oscarizado director arrancó con Volver, pero fue con Los abrazos rotos -su segunda película vista en pantalla grande- y los deberes previos al estreno que se desató mi amor absoluto por esas mujeres fuertes y ricas en matices, esas pasionales historias y ese humor sin concesiones. Descubrir entonces ¿Qué he hecho yo para merecer esto!, Mujeres al borde de un ataque de nervios, Hable con ella o Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón fue casual (o por temas de edad, claro), pero muy conveniente, pues Los abrazos rotos alberga muchas de las constantes del universo almodovariano, rinde sendos homenajes a Mujeres… y supone un punto de inflexión en su filmografía.

Maltratada por un sector amplio de la crítica e injustamente olvidada, esta película de Almodóvar es una de sus más lúcidas historias de amor, aunque con un escollo difícil de remediar: resulta demasiado fría en la superficie. Sin embargo, en su interior esconde rota a pedazos una conmovedora historia de celos, culpa, dolor y resignación. A caballo entre el melodrama clásico, incursiones bien encajadas en la desternillante comedia marca de su autor y el film noir, Los abrazos rotos termina siendo una carta de amor al cine. Wilder, Allen, Sirk, Hathaway, Malle y hasta Hitchcock se citan en un cóctel de referencias. La más hitchcockiana de todas las de Almodóvar. Hergé también era un apasionado por el cine del director de Vértigo. Quizás el cohete sí fuese una pieza más de este rompecabezas.

Volver por Luis Suñer.

Corría el año 2006 o 2007, cuando aún era posible hallar un videoclub, o dos o incluso tres, por tu propio barrio, cuando mi vocación cinéfila todavía no había sido para nada desarrollada. Contaba entonces con 16 o 17 años y los fines de semana mi madre y yo nos dedicábamos a alquilar algunas películas para estrenar nuestra reciente adquisición, un DVD. Y nos llevábamos a nuestra casa cintas de distinta índole, llegando a visionar en un mismo sábado películas de enorme calado en la juventud de mi generación como V de vendetta y acabar padeciendo con la insufrible Los managers.

Sin duda, de este pequeño periodo que murió con la desaparición casi completa de este tipo de establecimientos, guardaré siempre en gran estima el visionado de Volver. Poco sabía yo de Pedro Almodóvar, si acaso creo recordar que tan solo había visto Mujeres al borde de un ataque de nervios. No es que por aquel entonces supiese entender la importancia del aspecto folclórico, su integración dentro de lo soez y extravagante y la capacidad del director manchego por construir sobre esas piezas su poderoso melodrama. Y sin embargo, la capacidad de la película por conectar con mi madre y conmigo fue magnética y universal. Y es que a raíz de su proyección en el salón de nuestra casa ambos fuimos interpelados por la veracidad que irradia el poder de las relaciones maternofiliares. Y hablamos, y nos sentimos en comunión, y comprendimos la importancia de ésta, la fuerza con la que una madre protege a la sangre de su propia sangre, y la grandeza que alberga la oportunidad de recuperar a ésta cuando ya se creía perdida. Porque Volver nos habla de una madre coraje pero también de una hija, fijándose en el punto intermedio de la vida, el más complicado y el que un adolescente como mi yo de aquel entonces muchas veces desconocía y era incapaz de valorar como realmente se merecía.

La mala educación por Jorge Fernández-Mayoralas.

Si el poso que deja Almodovar en cada «visita» es siempre (o casi siempre) notable; lo es mucho más si cuando te enfrentas a La mala educación estás terminando tu adolescencia y te cuestionas todos los dogmas posibles: Sociales, sexuales, costumbristas, etc. Con dieciséis años, y a punto de apostatar (si la iglesia me hubiera dejado), quedé completamente noqueado con este relato en formato puzzle para el que nunca faltaban piezas pero para el que existían múltiples resultados de uniforme final.

El metacine biográfico al que jugaba Almodovar se tornaba un caleidoscopio sobre la fuerza de las pasiones, la fé, los dogmatismos manifiestos y la exculpación del pecado.

Todo esto a los ojos de un niño de quince, dieciséis años se torna algo grisáceo pero fascinante. Tengo un recuerdo de aquellas fechas en las que vi la película. Era la Semana Santa del año 2004, nos encontrábamos en un pueblecito pacense que curiosamente es en el que Almodovar estudió con los curas. Recuerdo al cura del pueblo pidiéndonos en la homilía que no fuéramos a ver La mala educación porque estaba llena de falacias y de pecado y que por el contrario sí fuéramos a ver La pasión de Cristo que acababa de dirigir Mel Gibson. Vi las dos en pantalla grande, me reservo la opinión, pero igual que Ignacio contempla las manos del Padre Manolo mientras le ayuda como monaguillo a quitarse la sotana y decide en ese mismo instante que ha perdido la fé, porque esas manos son las mismas que abusan de él; en aquella parroquía yo me reafirmé en mi particular cruzada contra la iglesia. Y el cura del pueblo tenía pavor a que cualquier feligrés o no viera la película y pudiese opinar, desligarse o criticar a la iglesia.

Lo que siempre me fascinó de Almodovar y su relación con la iglesia es que era capaz de repudiarla, de criticarla, de ridiculizarla con humor (Entre tinieblas) pero seguía siendo un perfecto creyente y dedicándole hasta el Oscar a un sinfín de vírgenes, que según él le siguen protegiendo. Gracias Pedro, por educarnos en la crítica, pero también en el respeto.

Hable con ella por Caith Sith.

Hable con ella no es la mejor película de Pedro Almodóvar exclusivamente por sus méritos intrínsecos, sino que en mi caso, además, significó una ruptura con el mal categorizado ‘cine español’ que se acostumbraba a vender por aquel entonces. No me encontraba reflejado en la producción patria hasta que esta hermosa, libérrima, triste e incluso de alguna manera perturbadora película pasó por delante de mis ojos y me hizo descubrir que sí, se podía hacer algo diferente. La historia de dos personajes encadenados a sus amores -uno platónico, otro terrenal- no sólo ahondaba como jamás había hecho un film del manchego en los avatares masculinos, sino que transmitía esperanza a pesar de que la situación no diera pie a ello. Hable con ella destacaba además como reflejo de un tipo de cine perdido, no ya en nuestra cinematografía sino en la mundial, aquel en el que la estructura narrativa no depende de actos sino de estímulos, saltando en el tiempo de forma orgánica mediante un extraordinario guión sin descuidar el perfilar a sus personajes en el proceso. Y es quizá ese, además de su enfoque -en absoluto tremendista, siempre íntimo, pese a mostrar frontalmente las emociones- el mayor mérito del mejor film que se ha producido en España en el siglo XXI. Y también el mejor de su autor; uno en el que se atreve a juguetear incluso con ese precioso homenaje a El increíble hombre menguante en forma de cortometraje que imita los códigos del cine mudo para convertirlo en hablado, transmitido, de la boca de un hombre inseguro y enamorado a los oídos de una mujer que puede -o no- estar escuchando. Hable con ella fue en definitiva el film que me hizo devoto de Almodóvar, un director irregular pero insobornable. Porque puede hacer películas mejores o peores, pero cuando su inspiración y seguridad están en sintonía puede dejar de sí obras maestras como la presente, films que bordean este calificativo (pienso, por ejemplo, en Volver o ¿Qué he hecho yo para merecer esto!; pero hay más) o «sencillamente», nótesen las comillas, películas por las que mataría cualquier realizador, en las que no sólo existe un mundo propio. También una personalidad propia, un estilo que puede imitarse (hola, Xavier Dolan) pero no igualarse. Y todo se hizo real con Hable con ella, una película única e intransferible.

Todo sobre mi madre por Manu Argüelles.

La cámara atraviesa un túnel, a la misma velocidad que el tren donde viaja Manuela hacia Barcelona. El final del túnel, una vez que atraviesa una zona forestal, creo que Montjuich, nos abre ante nuestros ojos una vista aérea de la ciudad condal. Un año después de la realización de Todo sobre mi madre, me independizaba de mi núcleo familiar y me instalaba definitivamente en la misma ciudad. Es algo absurdo, pero desde que tengo uso de razón, uno de mis sueños era justamente ese, en ese lugar quería yo vivir. Fueron años que la memoria me los devuelve como de absoluta felicidad. También yo salía de un túnel oscuro. Por lo que hoy parece que esa imagen, que me sigue emocionando con la misma fuerza cuando entonces era un anhelo, se convertía en una pulsión del porvenir.

El viaje de Manuela supone superar el peso de la tragedia, por lo que Barcelona es un recorrido por los efluvios de un tiempo que dejó atrás, para poder proyectarse de nuevo hacia el futuro. En esta carga dialéctica construida a partir del vacío, Almodóvar edifica el drama de su personaje principal a partir de las ruinas de un pasado que poco a poco va perdiendo su condición de secreto. Y a partir de esa subjetividad herida que se vuelve a reconstruir, Almodóvar cataliza su devoción por aquellas actrices que han dado forma a sus sueños cinéfilos, intérpretes que ya en su día formaban parte de mi panteón particular: Bette Davis/Eva al desnudo, Gena Rowlands/Noche de estreno, Vivien Leigh/Un tranvía llamado deseo. Justamente, con la incorporación dentro de la trama de la obra de Tennessee Williams, los personajes no solo se conectan entre sí sino que dan fe de la importancia de la ficción en sus propias identidades, como en el propio demiurgo claramente proyectado en sus personajes, como en mí mismo.

A partir de esta conjugación, la comedia en Todo sobre mi madre actúa en los intersticios del dolor, se filtra entre sus capas, pero Almodóvar mantiene con mano firme el drama, este no se desestabiliza, por mucho que acabe licuado en dispositivos retóricos cercanos al melodrama más folletinesco. Su aproximación más directa a la maternidad sigue manteniendo intacta su propia identidad como director, que utiliza los mecanismos de representación de lo femenino, otorgándoles un estatuto que supere lo degradado. En ese sentido, continúa siendo implacable con lo masculino, aquí encarnado en la paternidad. O es un hombre completamente ausente, que ha perdido el sentido de su existencia (el padre de Rosa) o es un hombre que se ha desprendido de sus atributos físicos de virilidad, mantiene en él todas las contradicciones genéricas, pero no pierde su efecto devastador en torno a la mujer (Lola).

Mientras que La Agrado afirmaba que una es más auténtica cuando más se parece a lo que ha soñado de sí misma, quizás uno acaba encontrando esa verdad cuando por fin puede soñarse. Y para llegar a ese proceso algo tiene que morir, para poder alcanzar el final del paso subterráneo, para por fin aterrizar en esa ciudad de la que no me puedo desprender, Barcelona.

Carne trémula por Inma Pilar.

Carne trémula: la película que vi y la que sentí.

Cuando se estrenó Carne Trémula en los cines, en octubre del 1997, por “esas cosas de la vida” no pude verla en salas. Esas cosas de la vida como son una (supuesta) amiga que te deja plantada a última hora, siendo preferible una juega con un (supuesto) novio que ver la última película del director del que te denominas (supuesta) fan. Tanta suposiciones resultan en verla más tarde y con el regusto de un (supuesto, otra vez) despecho. La película que vi a los veintipocos era un resumen de parte de lo que menos me gustaba encontrar en una película. A saber: personajes masculinos violentos que solo saben querer a golpes; mujeres que creen que “no volverá a pasar”; enfermos que de forma más o menos consciente explotan la pena que causan como todo un chantaje emocional. No me creía la redención de ciertos personajes, ni en la imagen de España que la película planteaba. Todo un conjunto de reproches que no hacía más que demostrar lo corta de miras que era entonces como espectadora, además de lo ruin de ese sentimiento de cuasi venganza (“¿Tu director favorito? Pues la peli como que no”).

Cuando volví a ver la película a los casicuarenta, con el saneo que la vida hace en el apartado amistoso y sentimental, un mayor conocimiento del cine de Almodóvar y lo que quiero creer que es una mayor madurez como espectadora, me di cuenta de cuan errónea fue mi interpretación del filme. Sí es cierto que los personajes me siguen pareciendo extremos, pero también lo es que los entiendo como un medio para explicar una realidad desgraciadamente habitual. Tan cierto como que el estar enfermo no hace de nadie mejor persona de forma instantánea. Que la impotencia que siento ante un personaje como el de Ángela Molina, o el rechazo que me produce uno como el de Sancho Gracia, es una sombra de lo que siento cuando un telediario o leo un periódico. Todo esto hubiera podido aprenderlo hace casi veinte años siendo un poco más receptiva a los 97 minutos de drama y buen cine que son Carne Trémula.

La flor de mi secreto por Julio Vallejo.

Los amantes del melodrama tenemos que agradecerle a Pedro Almodóvar que pariera La flor de mi secreto. La película, estrenada en 1995, es todo un monumento al exceso sentimental que no teme en regodearse en la tristeza para disfrute del espectador fan del género. El realizador manchego ofrece su particular versión de las míticas woman’s picture, término que se utilizaba en Hollywood para denominar a las cintas dirigidas al público femenino, a través de la historia de una escritora de novelas rosas que no puede soportar que su marido ya no la quiera.

Almodóvar convierte a Marisa Paredes en una suerte de Joan Crawford que exterioriza de manera extrema su particular drama. La actriz, que realiza la mejor interpretación de su carrera, aborda su papel con un adecuado tono teatral que no huye del histrionismo. El manchego, no obstante, no se limita a hacer una versión más o menos fiel de un subgénero que cultivaron maestros de la talla de Douglas Sirk, George Cukor o Max Ophüls, sino que aporta algunos elementos que dan al conjunto un punto más arrebatado. La presencia de canciones como El último trago, uno de los éxitos de Chavela Vargas, o Ay amor, un emocionante tema del cubano Bola de Nieve, dejan patente que la cinta le debe también algo al exceso sentimental de la telenovela y el melodrama latinoamericano. Por otra parte, la inclusión de un intenso baile flamenco y las consoladoras palabras de una madre de pueblo manchego, encarnada por una magistral Chus Lampreave, refuerzan más si cabe el inevitable sabor typical spanish tan habitual en el cine del director.

No obstante, si algo puede conmover a todos aquellos forofos del melodrama, especialmente al autor de este texto, es el personaje encarnado por Juan Echanove, el periodista que se convierte en amigo de la protagonista. Ese hombre melancólico, cinéfilo, algo blando, apasionado de las novelas románticas y amante en la sombra de la protagonista existe, aunque muchos críticos de la época pensaran lo contrario. Lo sé porque yo he estado en ese papel y, al igual que él, me he tenido que conformar con ser el paño de lágrimas de una mujer, aunque me hubiera gustado algo más. Por esa razón y por su reivindicación del melodrama más desaforado, La flor de mi secreto tendrá siempre un hueco en el corazón de este sentimental empedernido.

Kika por Gonzalo Hernández Espinosa.

Es complicado abordar una película de Almodóvar sin caer en lugares comunes y con Kika se torna difícil. Uno de los ejercicios de comedia más locos y absurdos de su filmografía, enaltecido en su rareza por una de nuestras actrices más excéntricas; Verónica Forqué en la cima de su popularidad y ganando un merecido Goya precisamente con este personaje. Kika llegó a mi vida de una manera casual. Sabía de su fama de obra menor, de denostada comedia surrealista que quería hacer alarde de un carácter diferente en base a una mezcla de elementos puede que no muy equilibrada, pero sí totalmente única, con una personalidad que sólo alguien como Almodóvar podía imprimirle. Sin haberme considerado un fan irredento de su cine, siempre ha sido un autor al que he respetado mucho, pero no ha sido fácil formarme una opinión propia. ¿Por qué? Os preguntareis. Porque desde que tengo uso de razón para cuestionar el cine por mi mismo, todo el mundo parecía de acuerdo en torno a una valoración unánime de cuáles eran las mejores y las peores películas del manchego, y si por casualidad me parecía ver algo valioso en el extrarradio de sus trabajos más destacados no podía evitar tener ese sentimiento de ‘mejor oculto lo que pienso porque no casa con los cánones’. Eso me pasaba con Kika mucho antes de verla. Había fomentado unos prejuicios en mi mismo que se disiparon cuando una persona importante entonces, hace ya 4 años aproximadamente, se empeñó en que la viera sin hacer caso de los comentarios. En ese momento decidí mentalizarme como hago a veces; suspender toda expectativa e influencia externa y prepararme para disfrutar, con la mayor empatía posible, de cualquier cosa que quieran ofrecerme. Me encontré con la Forqué sonriéndome desde la pantalla, con esa chispeante mirada suya que siempre parece brillar demasiado, haciendo gala de un carisma que me conquistó por su naturalidad. En mitad de un desarrollo tan irregular como caótico, me acabé rindiendo a los encantos de sus actrices: la musa que ya era Rossy de Palma o esa Victoria Abril esperpéntica en su traje de ciencia ficción de los 50. Allí estaban el humor por el que yo ya había conocido a Almodóvar, puede que más exagerado e incoherente pero proponiéndome un juego en el que decidí entrar de cabeza para terminar aprendiendo una lección que desde entonces intento no olvidar. Ser consciente de que los prejuicios por contagio son muy reales en el cine y de que uno debe formarse su propia opinión sin temor a sentirse de menos por defender algo impopular. Un concepto que parece básico en teoría pero que en la ejecución escasea más de lo que uno cree. Más allá de eso, Kika siempre me recordará a alguien, acabando irremediablemente asociada a una persona que, sin yo saberlo, me haría daño más tarde. Ello no le quito un ápice de encanto para mi. En el fondo sabía que la Forqué nunca me decepcionaría, que no cambiaría, que siempre me sonreiría al otro lado de la pantalla.

Tacones lejanos por Alexandra H. Gail.

Tengo dos motivos para guardar con especial cariño Tacones Lejanos en mi filmoteca craneal.

El primero es difícil de argumentar, pero ahí va mi intento: siempre he visto con extraña simpatía las historias que parten del lado perverso de los niños, ese que muestran alegremente como algo natural, el que no carcome la conciencia inocente, el que no genera nunca sentimiento de culpa, pues eso es tarea de los adultos. La Rebeca niña de Almodóvar comparte algo esencial con la Ana niña de Saura en Cría Cuervos –una de mis películas selectas-: amén del instinto asesino, y su innata crueldad, ambas tienen una fijación por su madre y un afán león de protección.

La fijación es consecuencia de la falta de atención y el proteccionismo de la conclusión de que si una madre es incapaz de cuidar de una hija tampoco será capaz de cuidar de sí misma. De ahí la necesidad de intercambiar los roles a la hora de tomar decisiones drásticas. Por amor. Amor patológico.

El segundo motivo viene marcado por esta frase:

“De pequeña cuando vivíamos juntas, no podía dormirme hasta que oía el ruido de tus tacones, a lo lejos, perdiéndose por el pasillo después de cerrar la puerta de mi habitación…”

Y lo que viene a continuación es una confesión, no tan dura como la que pronuncia Rebeca a la mitad del metraje, pero sí tan melancólica como esta, la que dice al final, una confesión que espero no lea mi madre…

Me ocurría algo parecido a ella: no dormía hasta que no escuchaba su presencia. No hacía falta sentirla, tan solo escucharla. A mí, sin embargo, no me tranquilizaba el sonido de los tacones lejanos, sino el de los tacones cercanos, para ser más exactos, el de las pisadas cercanas…. Escuchaba pisadas, porque mi madre jamás se ha puesto tacones. Los únicos que tenía en el armario los usaba yo, solo para jugar. Es un sonido triste, agridulce, porque está ligado a un sentimiento de abandono, que sin embargo reconforta… Como reconforta ver esta relación madre-hija, un vínculo tóxico que Almodóvar ha explorado con valentía.

Desde que tengo uso de razón y sin razón alguna, trato, al otro lado del espejo, a Pedro como a un tío, el tío Pedro, el tío que jamás defiende a mi madre ni delante mía, ni delante suya, pero el único capaz de entrar en su mente, entenderla y mostrársela a los demás.

Gracias a Pedro Almodóvar a veces, solo a veces, he empatizado con mi madre, lo he hecho cuando la he visto como lo que es en realidad Becky del Páramo, la madre de Rebeca: una mujer acorazada, humillada, orgullosa y completamente arrepentida.

¡Átame! por Diego Bejarano.

El cine de Almodóvar, tan denostado en nuestro país como reconocido fuera de nuestras fronteras, ha experimentado una notable evolución desde el carácter underground de sus inicios hasta la impecable factura de sus obras de madurez. En él se pueden rastrear los ecos de Fassbinder, Rossellini, Melville y otros tantos cineastas europeos, pero, ante todo, acusa la influencia del melodrama clásico americano, con las inmortales obras de Douglas Sirk como principal referente. A la luz de estos modelos, y tras el éxito obtenido a raíz de una serie de comedias más o menos disparatadas, más o menos solventes, Almodóvar comenzó a dotar sus películas de mayor empaque dramático, llegando a realizar ciertas películas de una seriedad poco común en su trayectoria y, de camino, dividiendo al público entre los que comprendían la forma en que abrazaba la naturaleza siempre hiperbólica del melodrama y los que eran incapaces de justificar que sus rocambolescas historias hubieran perdido casi todo rastro de su peculiar sentido del humor.

Así, de entre las películas dramáticas con tintes cómicos que hizo a partir de la década de los 90, posiblemente ¡Átame! sea la más olvidada de sus obras mayores. Con la ayuda de un guion tan folletinesco como de costumbre, que tomaba el síndrome de Estocolmo como punto de partida para desarrollar una improbable historia romántica, el director manchego consiguió que nos enamorásemos de unos personajes humanísimos, dignísimos y en cierta medida, pese a sus miserias, admirables por su buen fondo. Pero si hay un momento en que la película alza el vuelo por encima de todo lo esperable y se diferencia de las demás es en su brillante final: en un coche, Antonio Banderas y Loles León, reconciliados tras ciertas desavenencias, cantan felizmente el hoy mítico “Resistiré” del Dúo Dinámico, provocando, con su complicidad, las lágrimas de una emocionada Victoria Abril. Esta escena, donde la química de los actores alcanza sus más altas cotas, acabaría por convertirse, al menos para quien esto escribe, en el más conmovedor cierre de una película de Almodóvar filmado hasta la fecha.

Mujeres al borde de un ataque de nervios por Juanma De Miguel.

Chica Pop

Hoy conocemos de sobra los dos lados de Almodóvar. Conocemos su humor y también su pasión. Pero no los conocimos hasta 1988. Es cierto que en dos películas tan redondas como ¿Qué he hecho yo para merecer esto! y La ley del deseo se empezaba a intuir que debajo de ese icono de la movida madrileña se encontraba uno de los cineastas más interesantes que llegaría a dar el cine patrio, pero fue Mujeres al borde de un ataque de nervios la película que abrió las puertas del mundo para Almodóvar.

Para hablar del entusiasmo que puede generar una obra como ésta hay que entender primero la inmensa complicidad que tiene la cinta, algo que Almodóvar hace tan bien que consigue que parezca sencillo. Pero no lo es, porque Mujeres… toma como punto de partida la historia de La voz humana de Jean Cocteau y aquello que empieza planteado como un gran melodrama acerca de una mujer que ha sido abandonada y para más inri está esperando un bebé (con la incesable presencia ausente de Fernando Guillén), acaba siendo una comedia loca y disparatada, en la que Almodóvar poco a poco va insertando elementos absolutamente descacharrantes (desde terroristas chiitas, al Mambo Taxi de Guillermo Montesinos o la portera que no puede mentir por ser testiga de Jehová de nuestra querida Chus Lampreave, a la que lamentablemente perdíamos esta misma semana) y convirtiendo a Mujeres… en heredera directa de la screwball clásica. Es precisamente encontrar el punto del equilibrio exacto el mayor mérito de la película y lo que la convierte en una de las obras más interesantes y representativas de la historia de nuestro cine.

Pero más allá de eso, más allá de sus virtudes, el entusiasmo que despierta Mujeres… llega por esos patinadores que entran por la izquierda de la calle Almagro, mientras que Carmen Maura observa las ventanas del edificio de enfrente como si fuera Jimmy Stewart en La ventana indiscreta, es por esas luces de Madrid que se apagan de repente mientras el Pirulí sigue al fondo, o por esos rojos constantes que parecen sacados de una obra de Warhol. O por esa voz de Maura, absolutamente rota, sobre los labios de Joan Crawford en Johnny Guitar. Y es que bien que Zahara podría haber cambiado sus referencias de Marilyn y Warhol y haber dicho: “Ella es una chica pop, frágil como Maura por Almodóvar”. Bueno, quizá tan frágil no sea la Pepa.

La ley del deseo por Laura M. Solano.

Febrero de 1987, 16 años, enamorada perdida y sufriendo como una perra porque no era correspondida. A mí me gustaba él, a él le gustaba otra y a esa otra le gustaba el “mío” pero a su manera, que para mí ni era gustar ni era ná porque nadie podía quererle como yo.

Y va Pedro y estrena La ley del deseo y yo que me voy a verla, faltaría más, porque yo ya era fans (sí, así en plural como lo dice la San Juan). Aunque es una película muy caleodoscópica, yo me quedé atrapada en la historia de amor entre Pablo (Eusebio Poncela), Juan (Miguel Molina) y Antonio (Antonio Banderas) aderezada por “Lo dudo” de los Panchos y “Déjame recordar” de Bola de nieve.

Yo entendía a Pablo porque Juan no le quería como él necesitaba que le quisiera y sufría por ello [lo dudo, lo dudo, lo dudo, que tú llegues a quererme…]; a Juan porque no podía querer a Pablo como a Pablo le gustaría (“eso no se enseña” le dice Pablo la última vez que hablan), lo que le frustra, y le hace sufrir […como yo te quiero a ti]; y a Antonio porque, a pesar de intentar ser la imagen que tiene Pablo de lo que debe tener la persona amada, no consigue que éste le quiera, lo que le produce un gran sufrimiento [lo dudo, lo dudo, lo dudo, que halles un amor más puro…]. Y allí estábamos sufriendo los cuatro […como el que tienes en mí].

La catarsis (yo llorando a moco tendido, sonándome los mocos y la chica de al lado diciéndome ¿te encuentras bien?) llegó en esa escena final en la que Antonio le canta a Pablo “Lo dudo”, mientras todos los demás miran a ese balcón expectantes. Momentazo que es la continuación de una genialidad de Almodóvar retomando la escena en que Pablo estaba escribiendo el guion de su próxima película, después de la espantá de Antonio tras encontrar la carta que había “escrito” Juan, haciendo coincidir el tecleo de la máquina de escribir con la melodía de la canción, hasta que empieza la letra, suena el timbre, para la máquina y vuelve Antonio para conquistar a Pablo, quedando todo como en suspenso… Ahora Antonio vuelve, loco de amor, para decir él mismo lo que antes no pudo y hacer patente, más que nunca, la soledad de Pablo y la mía [Quién, de tu vida borrará mi recuerdo y te hará olvidar este amor hecho de sangre y dolor].

Matador por Laura M. Solano.

En sus conversaciones con Frédéric Strauss, Almodóvar dice que cuando quiere contar un tema que no consigue tener claro, porque ni lo comprende ni lo acepta, se deja llevar por la escritura. Al hacerlo, en este caso, se da cuenta de que solo puede comprender la muerte, tema principal de la película, si realmente forma parte de la vida, para lo que debería convertirse en un elemento de excitación sexual y así poder concebirla. Matador, en las propias palabras de Pedro, cuenta muchas cosas que deberían ayudarle a abordar el tema de la muerte pero solo llega a una especie de teorema que podría formularse así: si has soñado con un placer extraordinario y la vida te brinda la ocasión de tenerlo a tu alcance, también tienes que estar dispuesto a pagar un precio muy alto para conseguirlo y hacerlo realidad.

Soñar es gratis y todos los hacemos pero ¿seríamos capaces de pagar el precio por hacer realidad nuestros placeres extraordinarios soñados? Es más, ¿seríamos capaces de reconocer cuáles son esos placeres “extraordinarios”? ¿o hasta eso nos asustaría? La cosa no es moco de pavo, porque una cosa es imaginar y otra realizar. Para cumplir el teorema enunciado por Pedro, primero deberíamos atrevernos a imaginar, incluso nuestros placeres más perversos, como sucede en la peli. Yo a eso me apunto. Pero hacerlos realidad no creo que esté al alcance de cualquiera. Yo me reconozco incapaz y no podría llevarlos a la realidad de manera natural porque considero que para eso debería ser amoral, en el sentido de no estar sometida a convenciones sociales o remordimientos y culpas, y ese no es mi caso. Yo dejaría escapar la oportunidad que me brinda la vida. No pagaría el precio.

Por eso me enamora y apasiona el diálogo final que mantienen los dos protagonistas mientras hacen el amor, sabiendo que será la primera y última vez:

MARÍA: Nunca nadie me había besado así. Hasta ahora siempre hice el amor sola. Te quiero más que a mí misma muerta. ¿Te gustaría verme muerta?

DIEGO: Sí. Y que tú me vieras muerto a mí.

Ella le clava el alfiler del pelo en la nuca, como si le estuviera dando la estocada a un toro, mientras está en pleno éxtasis sexual.

MARÍA: Mírame, mírame, mírame (susurrándole al oído). Mírame cómo me muero. Mírame, mírame. (Se mete un revolver en la boca y, fuera de campo, se pega un tiro.)

¿Estaríais dispuestos a pagar el precio por hacer realidad vuestros placeres extraordinarios? Ellos lo hicieron.

¿Qué he hecho yo para merecer esto! por Maldito Bastardo.

―¿Es un delito tener talento?

•Depende de para qué.

Como fan de John Waters es el film almodovariano por excelencia ya que supuso un punto de giro en la trayectoria del cineasta manchego, adentrándose como hizo en su momento el director de Pink Flamingos en un viaje artístico a la madurez sin perder un toque corrosivo y políticamente incorrecto en el trayecto. No solamente nos encontramos ante la Polyester de Pedro Almodóvar, con ínfulas de Fellini o Berlanga, sino que el ascenso a la lucidez cinematográfica del autor se vislumbra desde que su heroína, interpretada por Carmen Maura, atraviesa un rodaje para correr el velo de hiperrealismo que supone la dura vida (nunca agradecida) de un ama de casa.

Y en esa torturada existencia ni siquiera una fantasía sexual es lo que se podía esperar. No hay erección, la vida es estar mojada por dentro y fuera…y no llegar jamás al orgasmo, luchando cual guerrero japonés por llegar a fin de mes. Aquí tampoco no hay sadismo tópico y sofisticado a la francesa aunque sí palos, cafés abrasivos cual experiencias inolvidables y niñas meonas con poderes telequineticos que te empapelan la casa en dos pestañeos.

El horror, no obstante, es el día a día, vivir en una casa fría con una abuela tacaña, con un olor a pies heredado genéticamente por parte de tu marido machista, con una nevera vacía e infinidad de deudas, con un hijo traficante y otro chapero, donde tu mejor amiga es tu vecina prostituta… Ni esnifar pegamento puede salvar el día. Almodóvar pasa al otro lado de la pantalla, se convierte en parte de esa mascarada y contexto surrealista sin olvidar drogas o vómitos, gestando elaboradas metáforas existencialistas como lagartos verdes, cual talegos, empapados en ‘lágrimas’ de sangre y víctimas de las circunstancias y el absurdo. No obstante, creo que ¿Qué he hecho yo para merecer esto! me toca mi fibra bastarda por plasmar un mundo ridículo plagado de incomunicación entre el delirante humor del caos y el costumbrismo. ¿Solamente nos queda el suicidio? Tal vez nos sintamos como Gloria al final de la película, atrapada en un encuadre de los Dardenne, víctima de la soledad de un plano circular, condenada a asomarse en el abismo de la perdición y el fin… Pero siempre hallaremos una respuesta sin necesidad de recurrir a San Antonio porque siempre nos quedará esperanza.

Siempre nos quedará Almodóvar.

―¿Por qué no te maquillas un poquito?

•¿Por qué no te maquillas tú la polla?

―(Hija de puta). [MASCULLANDO]

•¡Qué preocupación tengo con lo del Líbano!

―Con Líbano… Mi Líbano eres tú.

Entre tinieblas por Arrate Etxebarria.

Una experiencia religiosa.

“Hay una gran belleza en el deterioro físico”. Estas palabras las dice la madre superiora (Julieta Serrano) de ese convento único en el que transcurre esta película que se estrenó allá por el año 1983. Casualmente, 30 años después, mi cometido era arreglar el deterioro físico que había sufrido la película, la película de 35mm, la física. Una vez digitalizada, tenía que hacerle la cirugía estética, fotograma a fotograma, para devolverle a la misma una imagen inmaculada, sin manchas, sin imperfecciones, o al menos, con las mínimas posibles.

Por lo tanto, mi primera experiencia con estas monjas que inventó Almodóvar fue, al igual que la película en si, una experiencia religiosa. Y es que 8 horas al día enfrente de una pantalla limpiando fotogramas da para mucha reflexión espiritual, y en momentos también dan ganas de tomar ácidos, heroína o dejarlo todo y convertirte en Sor Paciencia. Una vez un jefe nos dijo que teníamos el cielo ganado, y tanto.

Como otro día cualquiera, somnolienta, llego a mi puesto de trabajo, me “enchufo” un café de máquina, cierro la puerta del “cuartito”, enciendo el ordenador, apago la luz y abro el proyecto de la nueva película que nos toca limpiar, Entre Tinieblas. Con el cursor me pongo a ver que me deparan los próximos 24.000 fotogramas (una bobina aproximadamente), más que por curiosidad cinéfila por defecto profesional, igual que una camarera puede mirar cuántas mesas hay reservadas para esa noche.

Entonces llega lo curioso (y mira que de Almodóvar lo normal es esperarse algo fuera de lo común) pues he de decir que de esa etapa profesional y de este film en concreto hay tres planos que recuerdo con mayor lucidez, tres planos que me sedujeron: el de una monja interpretada por Julieta Serrano metiéndose un chute de heroína, el de otra interpretada por Marisa Paredes en una cama de clavos y el de otra monja que era Carmen Maura tocando los bongos con un pedazo de tigre al lado. Pues que queréis que os diga, eso, en un trabajo como era el mío, era una emoción fuerte, lo más apasionante de la jornada laboral.

Y luego, claro, vas viendo imágenes, y miras la fecha en la que se estrenó y piensas en aquel año en el que todavía ni habías nacido y ves todos esos planos de monjas, y drogas, y lentejuelas y piensas en cuando una prima lejana se metió a monja y dices: joder, quiero verla.

Laberinto de pasiones por Charlotte Harris.

El cine al principio fue ocio.

Fueron noches de viernes y sábados con DVD y manta en casa. Mi tía elegía las películas sin lógica pero con pasión, era su manera de rememorar viejas películas que le gustaron, recuperar recomendaciones o simplemente pasar la noche frente a algunas de las películas que los periódicos nacionales “regalaban” en sus ediciones dominicales. Y ahí estaba yo, adolescente, ese periodo convulso pero que, en cuanto hablamos de cultura, supone una apisonadora imperdurable para definir nuestros gustos para el resto de nuestras vidas. Ama una película, un libro o una canción con 17 años y será tuya para el resto de tus días. Yo empecé amando el cine ahí, en ese cineclub privado frente a Doce hombres sin piedad que me mostro que el cine era algo más que puro entretenimiento, y entre medias “El País” lanzo a precio popular la filmografía de Pedro Almodóvar. Imposible olvidar a Carmen Maura gritando “¡Riégueme!” y a Leocadia implorando “¿Existe alguna posibilidad, por pequeña que sea, de salvar lo nuestro?”.

Entre medias, el cine se convirtió en pasión.

Dejaron los demás de ponerme películas y empecé yo a perder horas y horas buceando en Internet eligiendo qué ver. El ocio se convirtió en cinefilia y cinefagia. Se convirtió en un trazo de mi personalidad. Crecí, maduré, me mude a una gran ciudad como Bruselas donde la oferta cultural es inabarcable y donde la Cinematek de la ciudad abría justo sus puertas. Su primer ciclo: Almodóvar. Y en esa sala llena de autóctonos y acompañada de mis amigos extranjeros descubrí al otro Almodóvar, al que es idolatrado fuera de nuestras fronteras. Empecé con Laberinto de Pasiones a completar su filmografía. Allí, en ese ambiente, Pedro no era el que vemos en España. Allí me sentía orgullosa de mi nacionalidad. Lo redescubría cronológicamente como ese genio osado y transgresor de sus primeras comedias hasta ese autor definitivo e indispensable del cine europeo a medio camino entre Sirk y Fassbinder.

Pedro llego dos veces a mi vida, primero cuando más sugestionable y receptiva estaba y después en plena vorágine cinéfila. Doce años más tarde sigo desarmándome frente a una película con un personaje femenino como los que él escribe. Jamás diré que es mi director favorito y, sin embargo, pocos autores han influido tanto en mis filias cinéfilas como él.

Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón por Pablo Vázquez Pérez.

La primera vez que la vimos entramos a la sala con la proyección comenzada. En pantalla aparecían Pepi y Bom, interpretadas por Carmen Maura y Alaska, muy conocidas por la televisión. Se pasaban bastante con una mujer llamada Luci, sometida a varias perrerías por ellas. Allí estábamos dos quinceañeros que habíamos ido a ver un programa triple de reestrenos norteamericanos, precedidos por una producción española hecha con dos duros. Por supuesto nos importaba un bledo la cuota de pantalla o que la producción de Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón la hubieran rodado sus responsables como pudieron, en fines de semana y días festivos durante uno o más años, con la ayuda de músicos, diseñadores, actores profesionales, varios amateurs y técnicos novatos. Nos daba igual que los planos estuvieran pasados de luz en ocasiones y oscuros en otras. Tampoco que se cortara la cabeza en el encuadre de algún personaje mientras hablaba. No teníamos ni idea de lenguaje cinematográfico, aunque quizás nos sonara el flashback, los efectos especiales y las actrices famosas que estaban más buenas. Pero la peli era muy divertida, como un Víbora o un Makoki de los que nos prestaban clandestinamente y escondíamos debajo de la cama, con un título que parecía sacado de alguna producción de los Ozores. Nos enganchamos por su dinamismo, sus ochenta minutos con escenas frescas, creibles, ensayos de grupos pop malos, la venganza de Pepi con chulas y chulapos haciendo el playback de un pasodoble. Rayas de caspa, cocaína en los hombros. Telenovela, viñetas y esa modernidad europea que amenazaba con su sombra las calles madrileñas de la posguerra. Incluso tenía unos anuncios que ya nos hubiera gustado ver en la publicidad –hagas lo que hagas PONTE bragas-. Por supuesto nos quedamos a verla entera en el segundo pase, a reírnos de las mismas gracias y a comentarlas después.

Con la trampa de la revisión es fácil comprender que ni Pedro Almodóvar sería capaz de volver a dirigirla, ni que nadie le produjera una crónica tan urgente, sin filtro, capaz de hablar de sadomasoquismo y de malos tratos así, sin la censura de nuestra intolerancia contemporánea. Una ópera prima espontánea, fragmentada, coherente de milagro y capaz de renovar un nuevo cine español de los ochenta que, salvo por este y otros francotiradores, parecía viejo por entonces.